上午9点30分左右,我们的车子停在了板张集革命烈士陵园门口。幸福沟的水在阳光里泛着碎银般的光,对岸的稻田绿得发亮,很难想象这片宁静的土地下,长眠着为黎明而倒下的英魂。陵园入口的松柏被修剪得齐整,像两列沉默的哨兵,指引着我们走向那片被岁月打磨得愈发庄重的碑石。

碑前的雏菊与未写完的青春。走进陵园,最先看见的是墓区前整齐排列的白色雏菊。管理员说,这是守墓人李学成今早刚换的,“他父亲李文传守了一辈子,现在轮到他了,连花的朝向都要对着东方”。蹲下身细看,每座墓碑都不高,碑面上的名字被风雨侵蚀得有些模糊,可“李振海”“王福成”这些名字旁边,却用红漆新描过笔画,像谁用指尖轻轻抚过岁月的褶皱。同行的老党员指着一座合葬墓说:“这里躺着的两位战士,牺牲时一个刚娶亲三天,一个还没见过自己未出世的孩子。”风穿过墓碑间的空隙,发出细微的呜咽,我忽然想起刚才路过村口时,看见的孩童背着书包嬉笑着跑过,他们鲜艳的校服与墓碑的青灰色形成刺眼的对比——那些战士永远停留在了守护的年纪,而如今的晨光,正毫无保留地洒在孩子们跳跃的身影上。

碑廊里的32块石刻在阳光下泛着温润的光。毛泽东同志的题词“为人民服务”刻得很深,笔画间积着青苔,像是把字句种进了石头里。最让我驻足的是一块记录烈士生平的石碑,上面写着:“某烈士,籍贯不详,1948年牺牲于凤台攻城战,时年约二十岁。”“约二十岁”——这个模糊的年龄让人心头一紧。二十岁,放在今天,或许还是大学里捧着课本的少年,而他却已在炮火中把生命凝成了碑石。此刻陵园外,拖拉机突突地驶过田埂,农民伯伯扛着锄头去劳作,远处教学楼传来琅琅书声,这些寻常的生活图景,突然有了沉甸甸的分量:原来我们习以为常的“今天”,是有人用定格的“昨天”换来的。

守墓人的灯与展览馆的光。走到南端的革命历史展览馆时,守墓人李学成正擦着玻璃展柜。他袖口磨得发白,手指在玻璃上划出细微的声响。“我爹临死前说,这些照片里的人,都是托我们看顾人间的。”展厅里陈列着300多幅老照片,有战士们在战壕里啃窝头的剪影,有群众用独轮车运送弹药的足迹,还有一份泛黄的入党申请书,字迹歪歪扭扭却笔力遒劲:“我愿以热血换乾坤”。同行的年轻党员小李轻轻触摸着展柜玻璃,她的婚戒在灯光下闪了一下——上周她刚晒过婚礼照片,背景是都市璀璨的夜景。而照片里的战士们,却连一张清晰的肖像都没留下,只能从模糊的合影中,辨认出他们年轻的轮廓。

展馆角落有台老式收音机,正在播放1949年的开国大典录音。“中华人民共和国中央人民政府今天成立了!”毛主席的声音透过岁月传来时,旁边一位退休老党员突然挺直了脊梁,跟着小声重复。他胸前的党徽擦得锃亮,与展柜里那枚锈迹斑斑的旧党徽遥遥相对。我忽然想起路上看见的幸福沟,河水悠悠流淌,两岸稻田地里的人们忙得热烈,而当年,战士们就是蹚着这条沟的水,冲向敌人的阵地。如今沟边的石阶上,有妇女蹲坐着洗衣,孩子们扔着石子打水漂,笑声惊起一群白鹭——这人间烟火气,多像烈士们当年在信里描绘的“太平景象”,只是他们没能亲眼看见。

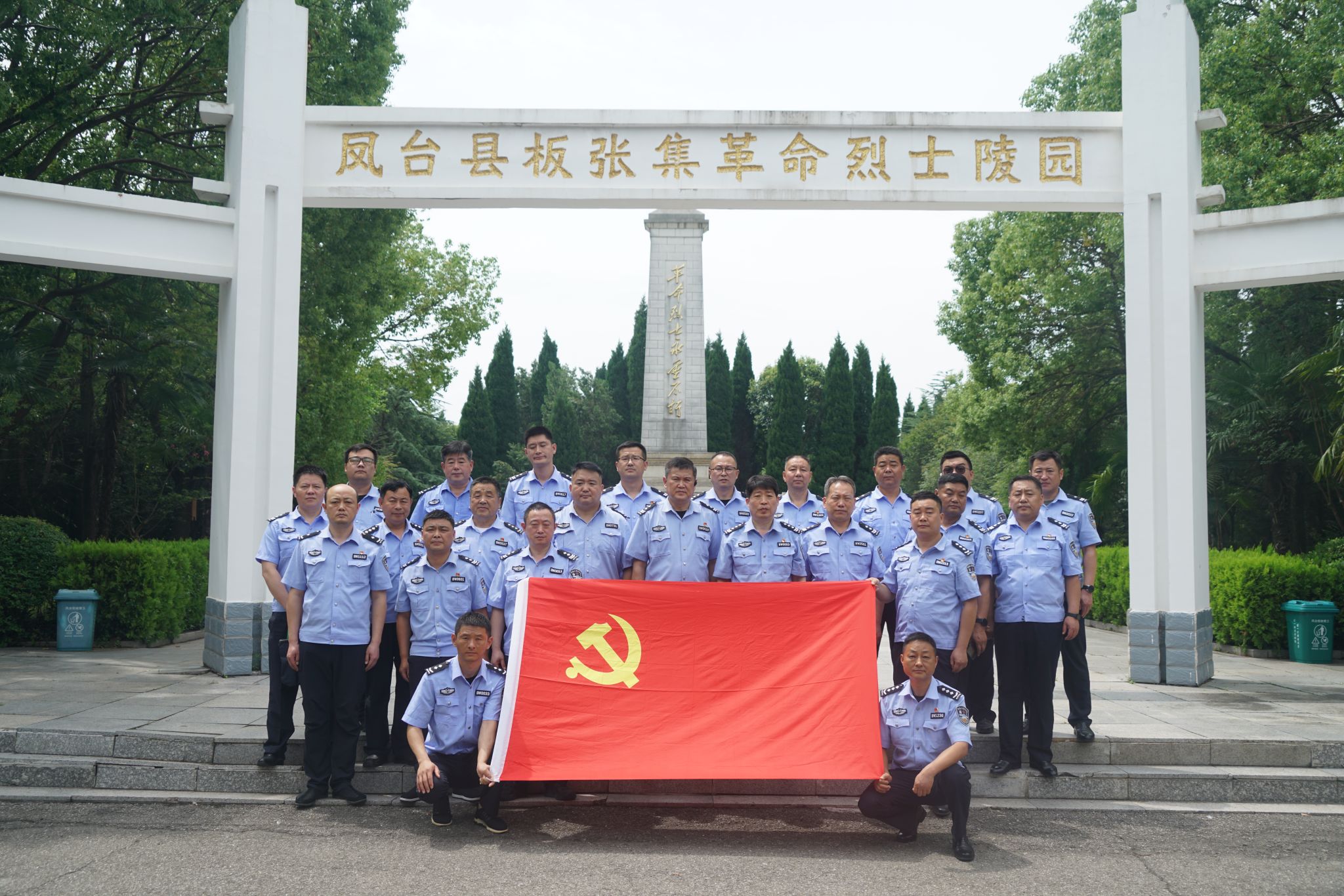

碑影下的承诺与麦田里的守望。离开前,我们在纪念碑前重温入党誓词。阳光穿过“革命烈士永垂不朽”八个大字,在地面投下斑驳的光影,落在每个人的肩头。李学成站在不远处的松柏下,手里还攥着给雏菊浇水的喷壶,他的身影与纪念碑的影子重叠在一起,像一幅被时光定格的画。同行的小张悄悄抹了把眼睛,她说刚才在展馆看到一张烈士的家书,信里写:“等胜利了,我要在田埂上种满向日葵。”而现在,陵园外的麦田里,农民正在给麦苗施肥,远处的塑料大棚在阳光下亮晶晶的,像一片散落的星星。

车子缓缓驶离陵园时,我回头看见李学成正在擦拭一块墓碑,他的孙子李杰——那个戴着红领巾的少年,正踮着脚往碑前的瓷瓶里插新采的野菊。风吹过稻田,掀起绿色的波浪,远处的村庄飘起炊烟,一派安宁祥和。忽然懂得,所谓传承,从来不是沉重的纪念,而是把烈士们未竟的心愿,活成眼前的模样:他们守护的土地,如今稻浪翻滚;他们期盼的自由,如今化作孩子们的笑声;他们刻在碑石上的信仰,如今长成了我们胸前的党徽,在人间烟火里,闪着不熄的光。

此刻的阳光正好,照在车窗上,也照在我们每个人的心上。那些沉睡在碑石下的年轻生命,其实从未离开,他们只是化作了晨露、麦香与每一个被珍惜的今天,在岁月里,温柔地注视着这来之不易的人间。

热点新闻

热点新闻