童年是记忆里的一抹淡青色,不甚分明,却总在某个不经意的时刻,悄然浮现。

我幼时居于村南一隅,那屋子不甚大,却也容得下一家四口。屋前有一方小院,院中植着一株老槐树,树龄几何,无人知晓,只道是前人栽下,后人乘凉罢了。槐树开花时节,白花簇簇,香气浓郁得几乎使人晕眩。我常立于树下,仰面承接那些细碎的花瓣,它们飘落时极轻,仿佛怕惊扰了谁的好梦。

那时的阳光似乎格外慷慨,总是毫无保留地倾泻下来,将院中的石子地晒得发烫。我赤足踏上去,先是烫得跳脚,继而便也习惯了那温度,竟能在上面来回奔跑。母亲每每见此,便从厨房的窗口探出头来,呵斥我穿上鞋子,怕我烫伤了脚。我口中应着,待她一转身,却又脱了鞋袜,任那热力自脚底窜上来,直抵心口。

邻家的一群孩子,年岁与我相仿,我们常在一处玩耍,或捉迷藏于巷弄之间,或追逐于田野之上。夏日午后,我们常溜到村后的小溪边。溪水清浅,仅没脚踝,却有许多小鱼小虾游弋其中。堂哥捉鱼的本事极好,他双手拢成碗状,悄无声息地探入水中,待接近鱼群时猛地一合,十有八九能捉到一尾。我学着他的样子尝试,却总是徒劳无功,反倒溅得满身是水。堂哥便笑我笨拙,将捉到的鱼分我一半,我们便坐在溪边的大石上,看那些小鱼在掌心挣扎,鳞片在阳光下闪闪发亮,最后又将它们放回水中。

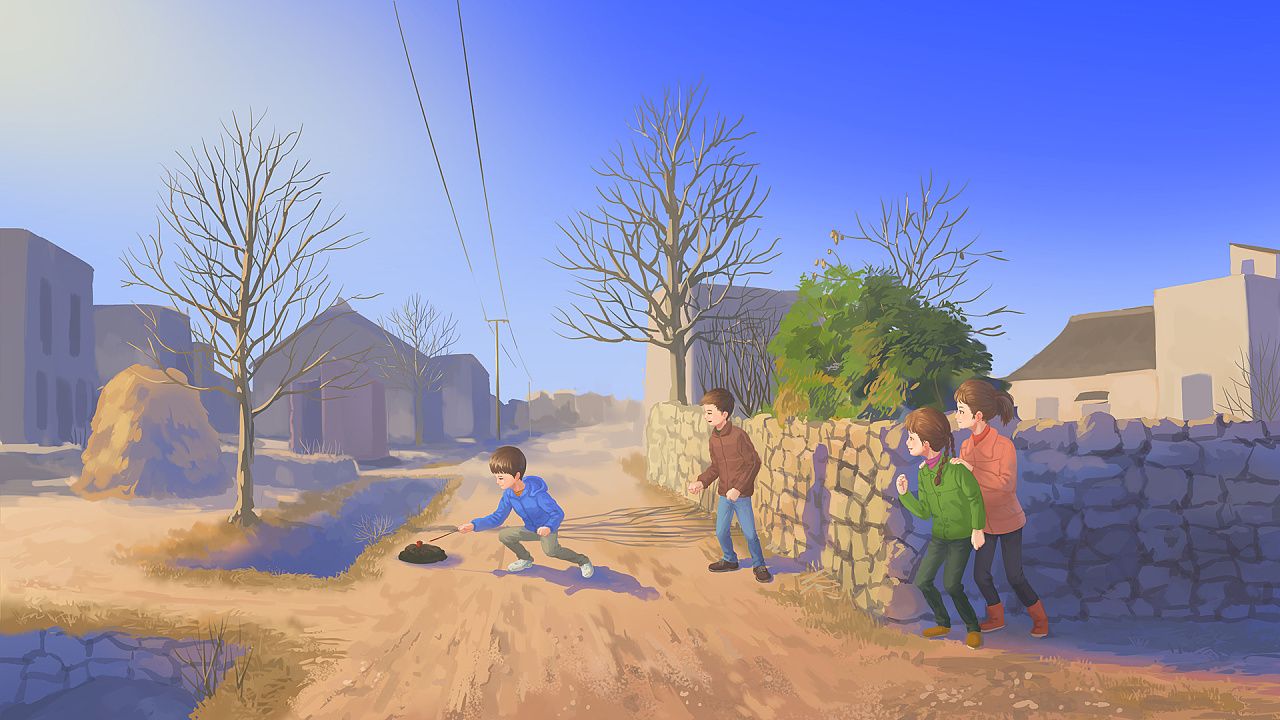

冬日里最盼下雪。故乡的雪不似北方那般铺天盖地,往往只是薄薄一层,却足以让我们这些孩子欣喜若狂。雪后初晴,阳光照在雪地上,反射出刺眼的光芒。我与小伙伴在雪地上追逐,留下杂乱的脚印。我们试图堆雪人,但雪量太少,只能堆出一个小小的雪堆,插上两根树枝权当手臂,再嵌上两颗石子作眼睛,便算大功告成。这寒碜的雪人立不了几个时辰就会融化,但我们却为它骄傲得很,仿佛完成了一件了不起的作品。

童年的吃食总是格外香甜。母亲做的鸡蛋饼,外酥里嫩,咬一口便溢出香气;街头老爷爷卖的糖葫芦,表面糖衣黏在牙齿上久久不化,酸酸甜甜让人回味无穷;还有过年时才能吃到的腊肉,肥瘦相间,蒸熟后油光发亮,配着米饭能吃下两大碗。这些滋味后来再难复制,即便找到同样的食材,同样的做法,也吃不出当年的感觉了。想来不是食物变了,而是吃食物的人心境不同了。

生病在童年记忆中竟也成了乐事。发烧时,母亲会用手轻抚我的额头,那掌心微凉,触感至今难忘。她还会煮一碗姜糖水,辣中带甜,喝下去浑身发汗。我躺在床上,听着窗外雨打芭蕉的声音,觉得生病也没什么不好,至少能得到平日里没有的关爱。病愈后,又活蹦乱跳地去寻阿毛玩耍,将生病时的惬意抛诸脑后。

童年里也有恐惧。最怕的是雷雨天,闪电划破长空,雷声震耳欲聋,我躲在被窝里瑟瑟发抖,总觉得有什么可怕的东西要破窗而入。还有那住在村尾的疯女人,头发蓬乱,衣衫不整,常在巷子里游荡,口中念念有词。我们这些孩子见了她便四散奔逃,其实她从未伤害过任何人,只是那异于常人的模样实在骇人。后来听说她是因为丧子之痛才疯的,大人们谈起时总是一阵唏嘘,而我们这些孩子听了,恐惧中又添了几分莫名的悲伤。

上学是童年的一道分水岭。此前整日嬉戏,无忧无虑;此后便有了功课的束缚。我上的是一所乡村小学,校舍简陋,桌椅破旧,但老师却极认真。记得第一次握笔写字,手抖得厉害,写出的字歪歪扭扭,像一群喝醉的蚂蚁。老师不厌其烦地纠正我的姿势,直到我能写出横平竖直的笔画。那些字现在看来自然幼稚得很,但当时却觉得是了不起的成就,放学后急着拿给母亲看,她总是夸我写得好,然后将那些纸片仔细收好。

童年的终结往往悄无声息。不知从哪天起,我不再与小伙伴整日玩耍,而是更多地待在家里看书;不再觉得赤脚踩在土地上是件乐事,反而会主动穿上鞋子;不再害怕雷声,却开始为一些更为抽象的事情忧虑。幼时的小伙伴也都背井离乡在外谋生,只有逢年过节才会回老家,以前一起玩耍时的欢声笑语好像被风悄悄吹走了,现在见面都变得陌生,心里那热乎乎的情谊就想化掉的冰棍,没了踪影。那株老槐树在某年夏天遭了雷击,枯死了半边,再开花时也不复从前繁茂。

如今回想童年,那些记忆如同隔着一层毛玻璃观看,影影绰绰,不甚真切。但某些瞬间却异常清晰:槐花落在掌心的触感,溪水漫过脚背的清凉,雪地上那一串小小的脚印,还有母亲呼唤我回家吃饭的声音,穿过暮色,悠悠传来。

童年终究是逝去了,像捧在手中的水,无论如何紧握,都会从指缝间流走。留下的,只有这些零星的记忆,供我在往后漫长的岁月里,反复咀嚼,回味。

热点新闻

热点新闻